Anglet recombine les éléments constitutifs de l’attractivité des stations balnéaires : visibilité sociale, effets thérapeutiques du littoral, architectures et urbanismes de loisir. Ici, la villégiature maritime a acquis ses lettres de noblesse par la présence de personnages illustres. Ensuite, la bourgeoisie a supplanté ses modèles pour devenir à son tour prescriptrice de conduites et de désirs populaires.

« La station sur le rivage plage, récif ou falaise, contact des vacuités de l’air et de l’eau, la saisie de ce ‘royaume du vide’ dont parle Virgile, cité par Chateaubriand engendre un faisceau d’émotions, de lectures du paysage, de schèmes rhétoriques et de pratiques sociales dont l’ensemble constitue ce qu’on appelle communément : la mer. »

Extrait d’un texte d’Alain Corbin paru dans Aménagement et nature.

Alain Corbin a étudié, dans son livre Le territoire du vide, L’Occident et le désir du rivage, les perceptions, les appréciations et les émotions provoquées par le littoral à travers les époques. Il a inventorié les pratiques sociales et les représentations du milieu maritime, dernier espace commun de la planète, objet tout à la fois de fantasmes et de convoitises.

Je dis quoi, quand je dis littoral ?

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi « littoral », pose les principes de protection et de mise en valeur des espaces littoraux, des mers et grands lacs intérieurs, qui présentent des enjeux majeurs de protection de la nature et de maîtrise du développement, pour la France métropolitaine et l’outre-mer.

Puis, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a instauré un Conseil National du Littoral (CNL). La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », a transformé le CNL en Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML).

La première définition effectuée par l’Etat concerne le domaine public maritime, selon l’ordonnance sur la marine de Colbert en 1681 précise : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».

Le terme reste difficile à définir, qu’il s’agisse d’une « entité géographique » ou d’une « interface terre–mer ». Une présentation approfondie des problèmes posés permet d’en comprendre la complexité.

La promenade Victor Mendiboure

Promenade pédestre de 4,5 km, sur un site aménagé longeant le littoral. La promenade Victor Mendiboure, du nom d’un maire resté dans les mémoires pour ses qualités humaines et son ambition pour la commune durant son mandat qui se termine en 1992 après 21 ans d’exercice, est bordée d’un côté par l’océan et les 11 plages d’Anglet dont la plupart dispose de baraques de surf, de l’autre côté par des espaces verts aménagés et des équipements tels que le golf, l’Espace Océan et la thalasso. De La Barre à la Chambre d’Amour la vue, par beau temps, sur les Pyrénées s’impose au-delà du phare de Biarritz.

Le littoral, dernier front pionnier, constitue l’enjeu de toutes les convoitises et de toutes les pressions. Le tropisme littoral exacerbe les tensions entre les nécessités de préservation et les demandes d’occupation foncières.

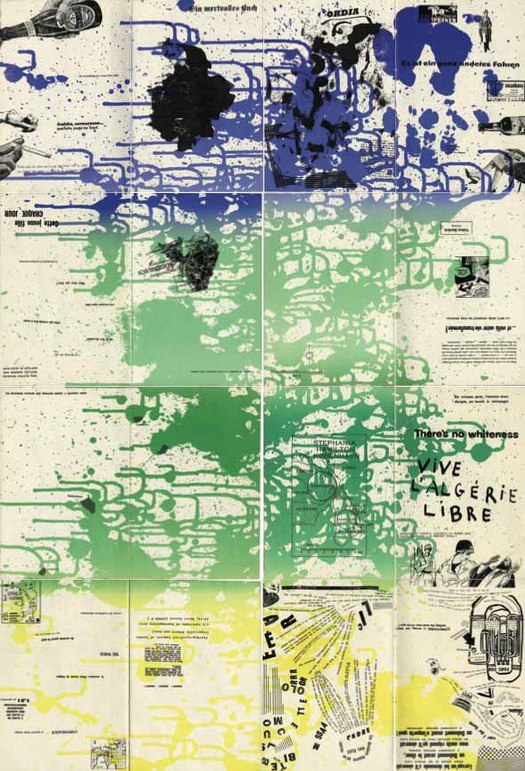

La Littorale pour cette 6ème édition de la Biennale d’Anglet a choisi sous le commissariat de Paul Ardenne de présenter des œuvres d’artistes actuels qui envisagent le littoral sous ses aspects les plus actuels qu’ils soient géographiques, sociaux ou politiques.

Anglet entre souvenir et devenir

Le littoral angloy témoigne d’une histoire effacée. Les éléments naturels, tempêtes, érosion éolienne, courants marins, dérive littorale façonnent cette côte sableuse rectiligne. L’activité humaine, guerre, commerce, transports et loisirs ont impacté le paysage au fil du temps. Si la mer a modifié la ligne de côte la faisant inexorablement reculer, les aménageurs ont dû s’adapter pour composer en plus avec les effets des activités d’extraction de sable, des digues et des manques de crédit pour financer les importants travaux d’entretien et de clapage.

Une histoire littorale forcément mouvementée, au fond du golfe de Gascogne, la côte d’Argent a connu des épisodes violents, dont les événements climatiques, ont obligé à repenser les aménagements.

Les effets conjugués de la houle, du sable et du vent ont eu raison des équipements construits sur ce littoral depuis la plantation de la forêt de Chiberta au Second Empire.

Avant, c’était une autre histoire. Une histoire de culture maraîchère, de vignes et de barthes. L’Adour n’avait pas son embouchure à l’emplacement actuel, les terres agricoles alimentaient Bayonne et abreuvaient la région d’un vin de sable et d’un cidre localement réputés.

Les évolutions au fil du temps se jouent, comme le souligne le géographe Ronan Le Délézir, dans les équilibres entre ceux qui y vivent, ceux qui en vivent et ceux qui y viennent.

Les aménagements liés aux difficultés de construction en lisière du domaine maritime créent les conditions d’une évolution caractérisée par des soustractions dans les lieux les plus exposés. Cette interface entre la terre et la mer combine trois éléments l’atmosphère, l’hydrosphère et la lithosphère dont les actions conjuguées altèrent les matériaux et érodent végétaux et sols. D’autant que la salinité du milieu accroît les risques.

La promenade littorale raconte comment la complexité de cette lisière accentue la fragilité des équilibres. Ainsi aux activités premières que constituaient le maraîchage, la vigne et la pêche, qui ont façonné cette côte durant des siècles, a succédé une économie résidentielle. Si les effets de l’activité touristique profitent à l’économie littorale, le tourisme et les loisirs qui y sont associés induisent en retour un type de développement dont les méfaits doivent être au mieux corrigés au pire subi durablement.

Aujourd’hui, comme si ces difficultés ne suffisaient pas, on ne peut ignorer le changement climatique facteur aggravant qui va impacter durablement le littoral. Avec l’élévation du niveau de la mer, l’intensification des tempêtes et la dégradation des écosystèmes marins et côtiers les phénomènes de submersion marine et d’érosion côtière déjà particulièrement intense sur cette côte iront en s’amplifiant. Gageons que l’expérience acquise au fil du temps permettra de gérer avec soin un trait de côte exposé à des risques majeurs.

Une chronologie des lieux équipés pour les loisirs à succès par époque met à jour une succession de construction-destruction dont les motivations tiennent majoritairement aux événements climatiques et au milieu marin. Les destructions ou les dégradations conséquences des tempêtes imposent des démolitions permettant de substituer à un équipement en difficultés économiques de s’effacer au profit d’un édifice plus conforme à l’époque.

Napoléon III en finançant la forêt de Chiberta a modifié profondément l’économie. D’une part des activités liées à la forêt se sont développées, d’autre part l’entretien de l’embouchure artificielle de l’Adour nécessite encore aujourd’hui une importante activité de désensablage pour assurer l’activité du port de Bayonne.

A cette même époque, Biarritz attire une foule de célébrités dans le sillage du couple impérial. L’engouement de l’aristocratie pour ce nouveau loisir nommé tourisme nécessite des équipements nouveaux pour lesquels des travaux importants sont engagés. En 1854, l’Impératrice Eugénie et son époux mettent à la mode la Chambre d’Amour. De là, les plus aventureux des baigneurs succombent aux charmes des grands espaces et des plages sauvages du littoral angloy.

Une histoire documentée in situ

Les marcheurs curieux de connaître l’histoire du littoral angloy trouveront en différents lieux des panneaux historiques. Du parc Izadia à Belambra un ensemble de panneaux retracent la chronologie illustré des différents espaces. Cartes postales anciennes et documents d’archives présentent la mémoire de cette portion de côte. Cette abondante documentation prouve, outre le souci de satisfaire la curiosité des autochtones et des touristes, l’importance des transformations des aménagements et des équipements. On peut y lire l’histoire des loisirs dans les stations balnéaires à travers la diversité architecturale : tentatives de synthèse basco-arts déco (les villas, les établissements de bain, le golf), les nécessités du tourisme de masse (Belambra, les résidences de Sables d’Or) et le équipements de bien-être ( Atlanthal). Mais on y lira aussi l’impact des événements climatiques et des érosions qui ont bouleversé les aménagements de défense du littoral.

La côte d’argent

Commence pour cette portion de côte une histoire qui verra surgir successivement des anciennes barthes des équipements nécessitant d’importants travaux.

L’hippodrome

Aux chasses à courre dans la forêt de Chiberta vient s’ajouter en 1870 un premier hippodrome.

La création de l’hippodrome de la Barre est un pari audacieux. La société de courses, présidée par Alexis d’Arcangues, est fondée en 1869.

La guerre de 1870 retardera le projet, ce n’est qu’en 1873 qu’a lieu la première réunion de courses.

Le chantier est colossal, les comptes rendus de l’époque mentionne le remplacement de 200 000 mètres cubes de sable par 200 000 mètres cubes de terre adaptée. Les tribunes et la piste sont entourées de pelouses.

Les installations subiront les méfaits des tempêtes, en particulier le débordement de la mer du 9 janvier 1924. Il subira de gros dommages durant la Deuxième guerre mondiale. Il sera reconstruit partiellement. Dans les années 60 le premier karting en plein air ouvre sur le domaine de l’hippodrome ainsi qu’un tir aux pigeons. Les activités cesseront avec la fermeture à la fin des années 70 suivi dans les années 80 de sa destruction du site.

La patinoire est inaugurée en 1969 après les jeux olympiques de Grenoble. L’équipement passera sous gestion municipale en 1977.

Vestiges – Aujourd’hui reste le nom de la plage des Cavaliers baptisée ainsi en souvenir de l’hippodrome installé sur l’actuel emplacement des installations de la Maison de l’environnement-Parc écologique Izadia.

Le golf

En 1880, la création du golf de Biarritz installe quelques trous sur la commune d’Anglet. Il faudra attendre 1920 pour que la société Biarritz-Anglet-La Forêt se rende propriétaire des150 nouveaux hectares nécessaires à la création du golf de Chiberta.

En 1927, le célèbre architecte Tom Simpson s’installe face à l’Atlantique pour le plaisir du Duc de Windsor. De renommé internationale, il avait entre autres construit en France les golfs de Chantilly et de Fontainebleau en 1909. Dans son contrat, il était stipulé que Simpson devait créer le plus beau golf du monde ! A vous de juger.

La thalasso

En 1882 la France comptait un établissement de thalasso, en 1975 il y en avait 9, puis 35 en 90, 44 en 95. Aujourd’hui la France regroupe 52 centres de thalassothérapie dont une vingtaine a ouvert entre 1985 et 1991et la moitié de ces centres ont moins de 20 ans. Ces équipements représentent une capacité d’accueil d’environ 8 000 curistes par jour. Depuis 1994 le parc semble se stabiliser.

En France, c’est à partir de 1820 que démarre, importé d’Angleterre, l’engouement médical pour l’eau de mer. À Anglet, dès 1854, la mode des bains se développe…

La thalassothérapie moderne verra l’ouverture en 1989 du Centre Atlanthal bénéficiant de l’utilisation combinée des bienfaits du milieu marin qui comprend le climat marin, l’eau de mer, les boues marines, les algues, et autres substances extraites de la mer. Le Centre de thalassothérapie Atlanthal accorde un intérêt tout particulier à l’aspect sportif et à la remise en forme grâce à des équipements spécifiques.

L’aérodrome

A la Chambre d’Amour, un champ d’atterrissage doté d’une piste de 3, 5 km, sans obstacle autre que les dunes à l’Est, permettait aux pilotes de faire décoller leurs avions. En effet la manoeuvrabilité des appareils de l’époque autorisait le fonctionnement d’une telle installation. Toutes les conditions semblaient réunies pour que les liaisons avec Bordeaux, Santander et pourquoi pas Londres ouvrent aux touristes fortunés les accès à la Côte d’Argent.

Georges Guynemer, futur as de la première guerre mondiale, y découvrira sa vocation. Il résidait dans la villa Delphine voisine du terrain. Mais le projet d’un aéroport à Parme initié depuis longtemps se précisera avec l’acquisition des terrains. La réalisation de l’aéroport signa la fin de l’aérodrome qui fermera en 1922.

Vestiges – une partie du tarmac reste visible entre les herbes folles. Une végétation rase se développe derrière une clôture qui protège la zone contre le stationnement.

La Chambre d’Amour

La Chambre d’Amour, nom attribué à une grotte située en contrebas des falaises d’Aintzarte. Coordonnées GPS : lat. 43° 29′ 56″ – long. -1° 32′ 31″

La légende est née en pleine période romantique, au début du dix-neuvième siècle. « Dans les temps lointains, Laorens, pauvre et orphelin et Saubade, fille d’un riche cultivateur, s’aimaient. Ils se retrouvaient, en dépit de l’opposition paternelle, dans une grotte, face à l’immensité des vagues. Là, ils faisaient le serment de s’aimer jusqu’à la mort. Un beau jour, l’orage gronda dans le Golfe de Gascogne, et la mer, poussée par le vent du large, monta plus rapidement qu’à l’habitude, emportant les amants. On appela « Chambre d’Amour » la grotte fatale qui attire, aujourd’hui encore, amoureux et curieux. » (rapporté par E. De Jouy dans l’Hermite en province ou observations sur les moeurs ou les usages français au commencement du XIXe siècle.)

La légende contribua au succès du lieu. L’accès dangereux contribue à élargir la dénomination à la plage du même nom. Le nom suggestif assure le succès du lieu. L’imagination portée par le mythe favorisa les récits et l’évocation d’une plage favorisant les amours estivales.

Vestiges : Suite aux modifications des courants et des transferts de sable, la grotte est désormais à une centaine de mètres de la mer. Les aménagements des abords et la construction du VVF ont ôté au lieu sa discrétion.

Le mythe

La légende de la Chambre d’Amour

La légende est née en pleine période romantique, au début du dix-neuvième siècle. « Dans les temps lointains, Laorens, pauvre et orphelin et Saubade, fille d’un riche cultivateur, s’aimaient. Ils se retrouvaient, en dépit de l’opposition paternelle, dans une grotte, face à l’immensité des vagues. Là, ils faisaient le serment de s’aimer jusqu’à la mort. Un beau jour, l’orage gronda dans le Golfe de Gascogne, et la mer, poussée par le vent du large, monta plus rapidement qu’à l’habitude, emportant les amants. On appela « Chambre d’Amour » la grotte fatale qui attire, aujourd’hui encore, amoureux et curieux. » (rapporté par E. De Jouy dans l’Hermite en province ou observations sur les moeurs ou les usages français au commencement du XIXe siècle.)

Les établissements disparus

Dès 1884, un établissement de bains de 75 cabines est édifié par la ville. Il inaugurera la série de déboires liés à la proximité de la mer. En 1924 un raz de marée dévaste l’installation qui sera reconstruite trente mètres plus loin 4 ans plus tard. Cet établissement fonctionnera jusque dans les années 50.

Devant le succès des bains de mer, la municipalité décide en 1927 de la construction d’un bâtiment plus adapté. Les plans sont confiés aux architectes Anatole & Durruthy adeptes du style Art Déco, ils imaginent un bâtiment sur deux niveaux avec casino à l’étage.

En 1928, le projet définitif offre, sur 15000m², piscine et vaste salle des fêtes à la Chambre d’Amour. 2 ans plus tard des aménagements supplémentaires s’imposent pour offrir un bar, des salons particuliers et des cabines réservées aux célébrités de l’époque : la baronne de Rothschild, le maharadjah de Jasdan, le grand duc Dimitri, le roi et la reine d’Espagne, le prince de Galles, et Buster Keaton…

En 1957 et 58 un plongeoir en béton remplace le plongeoir initial en bois et 15 cabines sont ajoutées. En 1966 le mur de soutènement est consolidé une première fois, il sera endommagé lors des tempêtes de 1973 et 1975 ainsi que la piscine. En 1977, piscine, bar et cabines sont détruits. D’importants travaux de protection du littoral sont réalisés. Des épis et des jetés sont construits pour enrayer la montée de l’océan qui rogne le littoral.

Vestiges – Enfin en 2007 l’Espace de l’Océan est inauguré, avec une salle des congrès conçue dans le respect du style art déco d’origine. Seule la décoration rend hommage aux anciens établissements.

En 1930, la villa Zipa, construite sur la pointe rocheuse de la Chambre d’Amour est démontée et reconstruite dans un autre quartier. La villa Zipa aura résisté aux assauts de l’océan durant une dizaine d’années.

Vestige : reste une plateforme aménagée dont rien n’indique qu’une villa se dressait là.

En novembre 1969, des dégâts sur le mur de soutènement devant la plage face à l’hôtel Marinella. Un affaissement de 3 mètres sape le pied du mur et les vagues submergent le quai.

En 1976, la construction d’un deuxième épi est décidée devant la plage du Club entraînant la disparition de la piscine sous les gravats. Un troisième épi sera créé au nord de la plage de Marinella afin de tenter en vain de sauver l’hôtel.

En 1980, l’hôtel Marinella est racheté par l’Etat pour être démoli. La plateforme d’enrochement, sur lequel il reposait, sera enlevée en 1987 car elle aggravait l’érosion de la plage.

Vestige : la plage de Marinella est le seul souvenir de cet hôtel.

Le VVF

En 1970, l’hôtel Village Vacances Famille, conçu par l’agence Aquitaine Architectes Associés -Hébrard, Gresy et Percillier- est construit sur un terrain contraignant. Le bâtiment est construit sur pilotis, atteignant une largeur de 250m. Les architectes concevront un paquebot couleur de sable. Ce qui fait architecture ici c’est l’intégration dans le lieu, dans un rapport évident avec la topographie. Un ensemble compact de gradins sur la mer, tels les ponts d’un navire. Le vocabulaire s’inscrit dans le registre maritime, évoquant un navire paré pour affronter l’océan, adossé aux rochers. Son infrastructure en béton brut, bois et pierre sèche incruste sa masse dans le décor.

Vestiges : Exit le VVF. Après 2 ans de travaux (2008-2009), les 210 logements et les parties communes sont restaurés pour renaître sous le nom de Belambra. Ce changement de nom marque le renouveau du site.

Le surf

Un littoral sur lequel le surf s’est imposé comme mode de vie. Tout au long de la promenade les plages offrent des écoles pour tous les âges et tous les niveaux.

L’histoire a commencé sur la côte basque. Durant l’été 1952, l’ébéniste dacquois Jacky Rott se rend à la Chambre d’Amour afin de voir si le rêve hawaiien, découvert lors de la projection d’un film, pouvait être importé au Pays Basque… Une fois à l’eau, la planche – taillée par ses soins dans du cyprès chauve – fut impossible à maîtriser dans les vagues, sans aileron ni paraffine… habitué de la pratique allongé du planky, il ne parvint pas à se tenir debout pour surfer.

Le surf arrive, en 1956, à la Chambre d’Amour avec une équipe hollywoodienne venue tourner « le Soleil se lève aussi », film tiré du roman éponyme d’Ernest Hemingway.

Le 27 août 1963, l’actrice Deborah Kerr, épouse du scénariste Peter Viertel, inaugure le Surfing-club de la Chambre d’Amour, premier club de surf en France. A peine un an plus tard, le club devenait le Surf-Club de France.

La planche a débarqué dans les années 1950 grâce au tournage d’un film inspiré d’Hemingway. Depuis, la Côte basque n’a cessé d’être au sommet de la vague. . A l’été 1957, alors étudiant, Joël de Rosnay sportif aguerri, devient champion de surf. Son nom restera associé dans la légende du surf à ceux entre autres de Georges Henebutte, fabricant de planky et de Jo Moraiz qui créera la première école de surf. Ils entreront dans l’histoire de ce sport sous le nom de « tontons surfeurs ».

Vestiges : reste les concours et championnats, entre les World Surfing Games, le surf de nuit et les compétitions de longboards, les fédérations et les sponsors entretiennent la réputation d’un site historique.

Texte Jacques Clayssen

Implosion, frôlements et paradoxes

Implosion, frôlements et paradoxes

Le promeneur longe les Murées dans la rue de la Murée : comme les Murots, les Murgers et Meurées, ces noms dialectaux s’appliquent à un amas de pierres artificiel, et aux murs autour des vignes.

Le promeneur longe les Murées dans la rue de la Murée : comme les Murots, les Murgers et Meurées, ces noms dialectaux s’appliquent à un amas de pierres artificiel, et aux murs autour des vignes. Morgeot est un hameau de Chassagne-Montrachet. Les vignes portent le nom de l’Abbaye de Morgeot qui s’y trouvaient ou simplement Morgeot (4 ha), ainsi que La Chapelle (4h57) en souvenir de la chapelle de l’abbaye.

Morgeot est un hameau de Chassagne-Montrachet. Les vignes portent le nom de l’Abbaye de Morgeot qui s’y trouvaient ou simplement Morgeot (4 ha), ainsi que La Chapelle (4h57) en souvenir de la chapelle de l’abbaye.

Le Buis Buxus sempervirens (L.)

Le Buis Buxus sempervirens (L.) Cabottes

Cabottes Les Climats

Les Climats Les Clos

Les Clos Cracos

Cracos

Montrachet

Montrachet

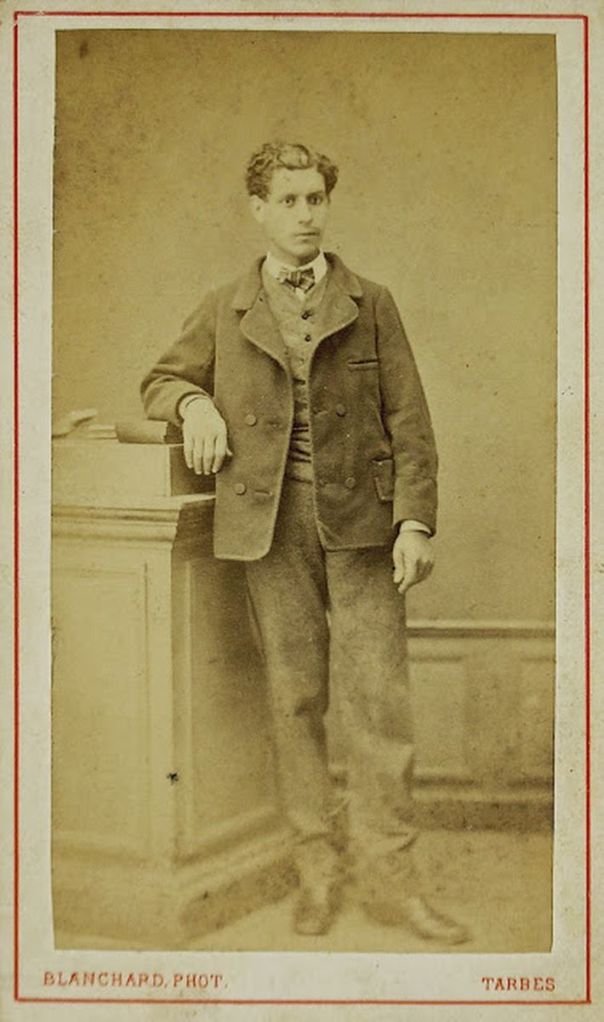

La maison Carboué à Urt, photo publiée par l’auteur dans Roland Barthes par Roland Barthes.

La maison Carboué à Urt, photo publiée par l’auteur dans Roland Barthes par Roland Barthes.

Paysage de rien, ou de peu, la promenade préférée de Roland Barthes ressemble à un chemin de croix dont on aurait enlevé les stations et dont il ne resterait que la trace de l’ombre sur les murs. Territoire vide et vaguement mélancolique au premier abord, les prairies se suivent et se ressemblent, uniformes, sans aspérités, désespérément plates et sans relief, bordées par le fleuve et sa platitude tranquille dont l’eau s’écoule ou, première surprise, parfois remonte avec la marée. L’Adour est un petit Danube dont le flot s’inverse tranquillement et ce phénomène se perçoit difficilement selon la marée, le vent, la saison, la lumière, bref demande du temps, de l’observation et une attention flottante suffisamment forte pour déceler le décalage du cours qui remonte la pente naturelle au lieu de la descendre, légère bizarrerie dans le paysage.

Paysage de rien, ou de peu, la promenade préférée de Roland Barthes ressemble à un chemin de croix dont on aurait enlevé les stations et dont il ne resterait que la trace de l’ombre sur les murs. Territoire vide et vaguement mélancolique au premier abord, les prairies se suivent et se ressemblent, uniformes, sans aspérités, désespérément plates et sans relief, bordées par le fleuve et sa platitude tranquille dont l’eau s’écoule ou, première surprise, parfois remonte avec la marée. L’Adour est un petit Danube dont le flot s’inverse tranquillement et ce phénomène se perçoit difficilement selon la marée, le vent, la saison, la lumière, bref demande du temps, de l’observation et une attention flottante suffisamment forte pour déceler le décalage du cours qui remonte la pente naturelle au lieu de la descendre, légère bizarrerie dans le paysage.

Le blog « restless transplant » constitue une excellente introduction à un nouveau paysage contemporain, par le voyage et son récit en images. Réinvention par la mobilité, le déplacement perpétuel, dans la grande tradition des clochards célestes.

Le blog « restless transplant » constitue une excellente introduction à un nouveau paysage contemporain, par le voyage et son récit en images. Réinvention par la mobilité, le déplacement perpétuel, dans la grande tradition des clochards célestes.